「こどもに読書の楽しさを伝えたい」そんな方におすすめの“わくわく文庫” 読書を習慣化させるメソッドを詳しく紹介

「本好きな子に育ってほしい」「読書の楽しさを知ってほしい」そう願う親御さんは多いでしょう。

しかし、ゲームやテレビなどの誘惑が多い現代社会では、思うようにいかないご家庭も少なくないはずです。

では、どうすれば子どもに読書を楽しんでもらえるのでしょうか?

そこで、今回は読書の楽しさが体感できるおすすめの読書プログラム“わくわく文庫”について解説します。

お子さんに楽しく本を読ませるコツについてもお話ししますので、ぜひご自宅で試してみてください。

●「わくわく文庫」は、目と耳を使って本の世界に入り込める読書教育メソッドです。

●子供に読書を好きになってもらうには、押さえなくてはいけないポイントがあります。

●「のびのび館」では、今まで培ったメソッドでお子さんの想像力を伸ばすサポートします。

Contents

“本を読めない”子どもが増加中?その理由は?

近年、子ども・大人問わず本離れが話題に上がることが増えてきました。

その原因はたくさん考えられますが、ゲームやスマホの普及によって読書時間が確保できないことや、SNSやウェブニュースなどの膨大な情報から必要なものだけを本能的にフィルタリングしてしまうなどが主な理由です。

子どもについても同様で、主に下記のような点が懸念されています。

- 長時間集中できず、長文が読めない

- 塾などが優先されて読書時間が確保できない

- 興味の湧く本が見つけられない

- 読解力が低下している …

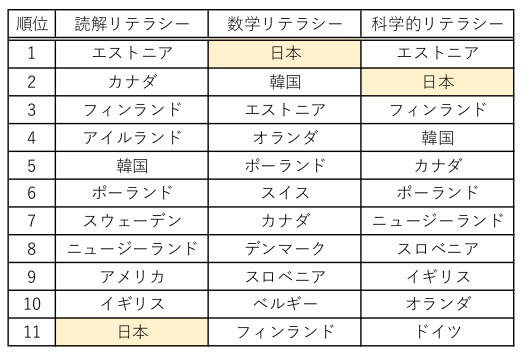

実際に、OECD(経済協力開発機構)が2018年に行なった学力調査によると、日本は数学力(数学リテラシー)や科学力(科学リテラシー)と比較しても、読解力(読解リテラシー)の順位が極端に低いことが明らかになりました。

ただし、この結果は決して“読解力が低い”という訳ではありません。

対象学生の得点や傾向を結果から分析すると、以下のようになります。

日本の結果概要(PISA2018 から)

〈読解リテラシーについて〉

●平均得点(504 点)は,OECD 平均より高得点のグループに位置しているが,前回2015 年調査(516 点)から有意に低下。

●読解リテラシーの問題で,日本の生徒の正答率が比較的低かった問題には,テキストから情報を探し出す問題や,テキストの質と信ぴょう性を評価する問題などがあった。

●読解リテラシーの自由記述形式の問題において,自分の考えを他者に伝わるように根拠を示して説明することに,引き続き,課題がある。

●生徒質問調査から,日本の生徒は「読書は,大好きな趣味の一つだ」と答える生徒の割合が OECD 平均より高いなど,読書を肯定的にとらえる傾向がある。また,こうした生徒ほど読解リテラシーの得点が高い傾向にある。

このように、日本の子どもたちも決して読解力がない訳ではなく、むしろ潜在能力は高いと言えるでしょう。

同調査によると、「読書は大好きな趣味だ」と回答した生徒の割合が、OECD加盟諸国の平均値より高い55%という結果も出ており、読書に対しては割とポジティブなイメージを持っている子どもが多いことが分かりました。

つまり、読書時間がなかったり興味の持てる本との出会いがないことが読解力低下を引き起こしていると考えられます。

子どもに楽しく本を読ませるためのポイントは?

本を読むことに慣れていない子どもにとっては、「読みなさい」といくら促してもなかなか楽しんで読んでくれません。

しかし、いくつかのポイントを押さえればきっとお子さんに本の楽しさを伝えられるはずです。

これから紹介するポイントを踏まえて、ぜひ親子で読書を楽しんでください。

〈関連コラム〉

下記コラムでは、読書のメリットについて詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

のびのび館|コラム|子どもの想像力を伸ばす “読書” を習慣化させる方法やコツは?読書のもたらすメリットについても

その①「読まないといけない」という概念は持たせない

読書に苦手意識を持っていたり興味のない子どもに「やりなさい」と無理強いするのは逆効果になります。

自ら「やりたい」と宣言させることこそ、長続きの秘訣です。

まずは漫画でもいいので、決まった日時に短時間でも座って読書することを習慣化させましょう。

その② 読解力レベルに合わせた本を与える

よく「簡単な本なら無理なく読める」と勘違いされがちですが、本人のレベルよりも低すぎる選書はあまりおすすめできません。

読んでいるうちに退屈になり、集中力が落ちてしまうからです。

むしろ、少々上のレベルの本を読ませてみて達成感や自己肯定感を感じさせてあげることもポイントです。

まずは、1ページでも本を読ませてみて、本人に読みやすいかどうか確認してみるのもよいでしょう。

その③ 興味の湧く本を与える

最初のうちは、あまり学校の推薦図書などではなく、本人の好きなテーマや興味のあるテーマの本を選びましょう。

「大人が読ませたい本=子どもが読みたい本」とは限りません。

ただし、何から読み始めていいかわからない場合や、まだ特定の分野に興味のない場合は、大人がおすすめの本を選んであげるのも良いでしょう。

「道徳的に意義のある本を読ませたい」「せっかくなら勉強につながる本にしたい」などとはあまり考えずに、子どもの気持ちになって本を選ぶことがポイントです。

その④ “活字”に対する抵抗心をなくす

最近の子どもの中には、長い文章を見ただけで拒否反応を示す子も少なくありません。

それを克服するには、「内言語」を鍛えるのが効果的と言われています。

内言語とは、実際に声にしない頭に流れる言葉のことです。

本を楽しく読める人は、この内言語が自然と頭に流れるという特徴があります。

日頃より意識的に内言語を話すようにトレーニングさせてみましょう。

短い文章を暗唱させるなどを試してみてください。

また、本の全てを理解させようとはせずに、まずはさらっと流し読みさせて、気になった部分だけ熟読させるのもおすすめです。

その⑤ 集中力を高めさせる

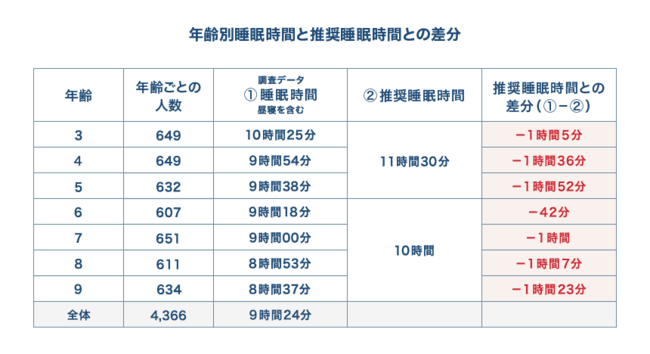

実は、日本の子どもは世界でも特に睡眠時間が短いことがわかっており、推奨されている睡眠時間に達していません。

ある調査によると、9歳(小学3年生)ですと推奨される睡眠時間と平均睡眠時間との差は、約1時間半もの開きがありました。

早寝早起きをしないことの最も大きな弊害は、「集中力の低下」です。

早寝することで睡眠中に十分な成長ホルモンが分泌され、さらに朝早く起きることで脳の覚醒を促す脳内ホルモンが分泌されるためです。

つまり、夜ふかしは次の日の眠気につながるだけではなく、学校はもちろん読書の時間もあまり集中できなくなってしまいます。

睡眠時間以外にも、テレビ・ゲーム・スマホなどのスクリーンタイムの管理も重要です。

また、お子さんの年齢に応じた集中力持続時間を把握しておくことも忘れてはいけません。

小学生以下の場合は「年齢+1分程度」、小学生が15分、中学生が30分程度と言われています。

これを目安に読書の時間を決めたり、適度に休憩を挟むなどの工夫をしてみましょう。

最初のうちはあまり無理して長く読書させるのではなく、短時間にとどめて小さい目標を確実に達成させることも集中力向上に繋がります。

目と耳を使う“わくわく文庫”がおすすめ

「わくわく文庫」とは、朗読音声テープを聞きながら、同時に目で字を追って本を読む読書メソッドです。

活字が苦手なお子さんや、幼稚園生・小学低学年のお子さんなどでも、無理なく楽しみながら本を読めます。

5歳~1・2年生、3・4年生、5・6年生、それ以上の学年の4つのレベルに分かれた本のラインナップから、好きな本を選んで読むことができます。

出版社などの縛りがなく世界中の名作が選定されているため、純粋におすすめできる本ばかりです。

なぜ“わくわく文庫”がおすすめかというと、ズバリその理由は「音読テープ」。

プロのナレーターが感情を込めながら抑揚をつけて音読するため、自然と内言語化が身につき本に引き込まれていきます。

慣れてきたら再生速度を徐々に早めて、さらなる集中力向上を促します。

それぞれの黙読スピードに合わせることで、文章の意味を速く正確に理解できるようになる生徒さんも少なくありません。

読書感想文を書くこともポイント

“わくわく文庫”では、読んで終わりではありません。

完読後に短い読書感想文を書かせて発表させることで、書く力も伸ばしつつ内容を深く理解できるようになります。

著名人を審査員として迎える「わくわく文庫読書感想文コンクール」では、毎回子どもたちならではの豊かな発想や感性に驚かされます。

理解した内容を自ら振り返るためにも感想文を書くことは有効ですが、限られた時間内で生き生きとした文章を書く練習を重ねることで、アウトプットのトレーニングにもなります。

「心を動かしながら本の世界を楽しく旅できる」

これこそ“わくわく文庫”最大の魅力です。

お子さんが自然と読書の世界に入り込んで、「もっと読みたい」という気持ちを抱いてくれるようになることが、私たち“のびのび館”の願いです。

のびのび館では“わくわく文庫”を取り入れた「速読聴コース」を開講しています

私たち“のびのび館”では、わくわく文庫を取り入れた「速読聴コース」を開講しています。

読書の楽しみや集中力を高める方法を体感できる習い事は限られており、なかなかどれを選べばいいか悩んでしまうでしょう。

そんな方にこそ、お子さんの想像力や表現力を高められる「速読聴コース」はおすすめです。

学びの基礎力である「読書をする力」を伸ばし、自ら本を楽しく読めるように、毎週集中して読書に取り組みます。レッスンでは、集中力を高める右脳開発ゲームの後、読書支援システムを使いながら速いスピードでの読書で、実際に本を手に取って読書します。

5歳~中学生までは、毎週レッスンの最後に10分間の読書感想文を書きますので、しっかりと文章を「書く力」も養います。本の世界観を楽しみ、人に伝えることができる子に育てます。

受講生の中には、全国の生徒が対象となる「わくわく文庫読書感想文コンクール」やその他の作文コンクールの受賞者を多数輩出しています。

毎週10分だけというとても短い時間ながらも、自分の考えをまとめて相手に伝わりやすく生き生きとした文章を書けるお子さんに育ちます。

親御さんからも大変ご好評いただいておりますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|お子さんに読書を楽しんでもらいましょう

お子さんが思うように読書の楽しさを感じてくれないと悩んでいる親御さんは決して少なくないでしょう。

そのような場合も、決して諦めずまずはお子さんの興味関心ややる気を引き出してあげましょう。

そこでおすすめなのが、音読テープを用いた“わくわく文庫”です。

目と耳の両方から本の内容を理解するため、活字が嫌いなお子さんでも無理なくチャレンジできます。

また、読書感想文を書く練習を重ねれば、アウトプットのスキルも身に付きます。

「本を好きになってほしい」「集中力のある子に育ってほしい」そのようにお考えの方は、ぜひ一度のびのび館の速読聴(スピードリーディング)コースをご検討ください。

茨城県守谷市のびのび館では「0歳から100歳まで学びたい」思いを実現できます

“のびのび館”では、さまざまな魅力的なプログラムをご用意しています。

小さいお子さんはもちろん、何か新しいことを学びたいご高齢の方まで、あなたの「学びたい」気持ちを応援します。

「空いた時間で何か始めたい」「子どもに人間力を身につけさせたい」そんなお考えの方は、ぜひ一度お問合せください。